大学院案内 Graduate School

川崎市立看護大学大学院

開学記念シンポジウム

11月24日(日)13:00~15:30

地域包括ケアの未来を拓く 看護の学術的挑戦と高度実践者の育成

| 第1部 | 特別講演 「看護における臨床・教育・研究の統合」 講師 鎌倉 やよい 氏 |

一般社団法人日本看護系大学協議会常任理事、日本赤十字豊田看護大学名誉学長・名誉教授 | 一般社団法人日本看護科学学会元理事長 | 座長 荒木田美香子 副学長 |

|---|

| 第2部 | 大学院の概要 | シンポジウム | 「地域包括ケアの推進のために川崎市立看護大学大学院ができること」 | シンポジスト | 岡田 忍 川崎市立看護大学教授 | 掛田 崇寛 川崎市立看護大学教授 | 山﨑 由美子 川崎市立看護大学教授 | 豊増 佳子 川崎市立看護大学准教授 | 座長 | 廣川 聖子 川崎市立看護大学教授 |

|---|

令和7年4月に開学する川崎市立看護大学大学院の概要とその果たす役割を多くの方に知っていただくため、「地域包括ケアの未来を拓く:看護の学術的挑戦と高度実践者の育成」をテーマに「川崎市立看護大学大学院 開学記念シンポジウム」を開催しました。当日は会場のほかオンラインでも配信され、多くの方に参加いただきました。

開会にあたり、坂元昇学長が挨拶に立ち、本学が川崎市では初の看護系大学大学院であり、将来に向けて発展させていきたいと意気込みを語りました。

続いて川崎市の福田紀彦市長によるビデオメッセージが流されました。福田市長は、本学大学院はより高度な専門性と実践力を有する看護職、そして多職種と協働連携し、地域包括ケアシステムを推進できる人材を養成するために設置されたもので、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには欠かせない存在であるとし、本学で学ぶことで川崎市、そして日本を支える人材になってほしいと、期待の言葉が寄せられました。

第1部では、日本看護系大学協議会の鎌倉やよい常任理事に「看護における臨床・教育・研究の統合」と題して特別講演をいただきました。

鎌倉先生の研究領域は、看護学、心理学、リハビリテーション学の3領域にわたっており、そのいずれも臨床での疑問を出発点とし、その成果を臨床や教育に反映させてきたと、これまでの研究生活を振り返られました。胃切除後の食事指導や、せん妄と不眠、脳卒中後の肺炎についての研究事例を挙げ、鎌倉先生が研究をどのように進めてこられたのか、そしてその成果を臨床にどう反映させたのかを明らかにしたうえで、チーム医療における看護師は、医療を受ける個人の生活を支援することが最も重要な役割であり、そのためにもエビデンスに基づく看護ケアの方法論を標準化、かつ体系化することが必要になると強調されました。本学大学院で学ぶ人材はまさにその一端を担い、研究に基づいて臨床現場で実践していくことになります。そこで鎌倉先生は本学大学院を志す方に向けて、前期課程で取り組む研究テーマがその後の研究に発展するとしたうえで、後期課程では自立して研究を実施し、研究者としてのスタートラインに立ってほしいとエールを送ってくださいました。

第2部では、岡田忍教授による大学院の概要の説明に続き、本学教員による「地域包括ケアの推進のために川崎市立看護大学大学院ができること」についてのシンポジウムを行い、各教員が前期課程の各コースと専門領域における学びの内容や特徴を紹介しました。

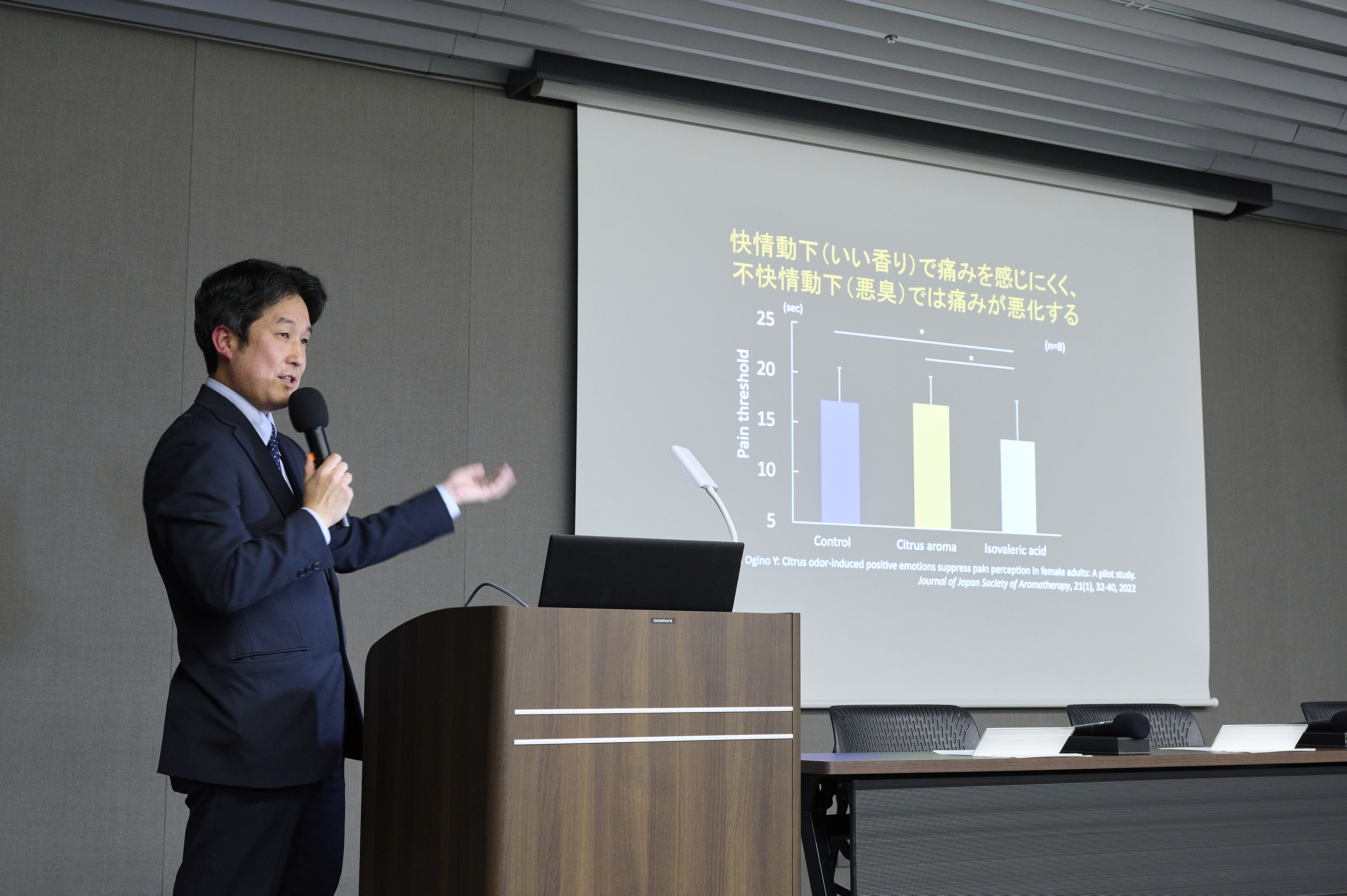

掛田崇寛教授は、研究コースでの学びが臨床に還元できる研究成果を創出するものであるとし、その一例として掛田教授が研究テーマとしてきた「情動と疼痛」について、情動(患者の気持ち)が痛みにどう影響しているかの研究成果が示されました。

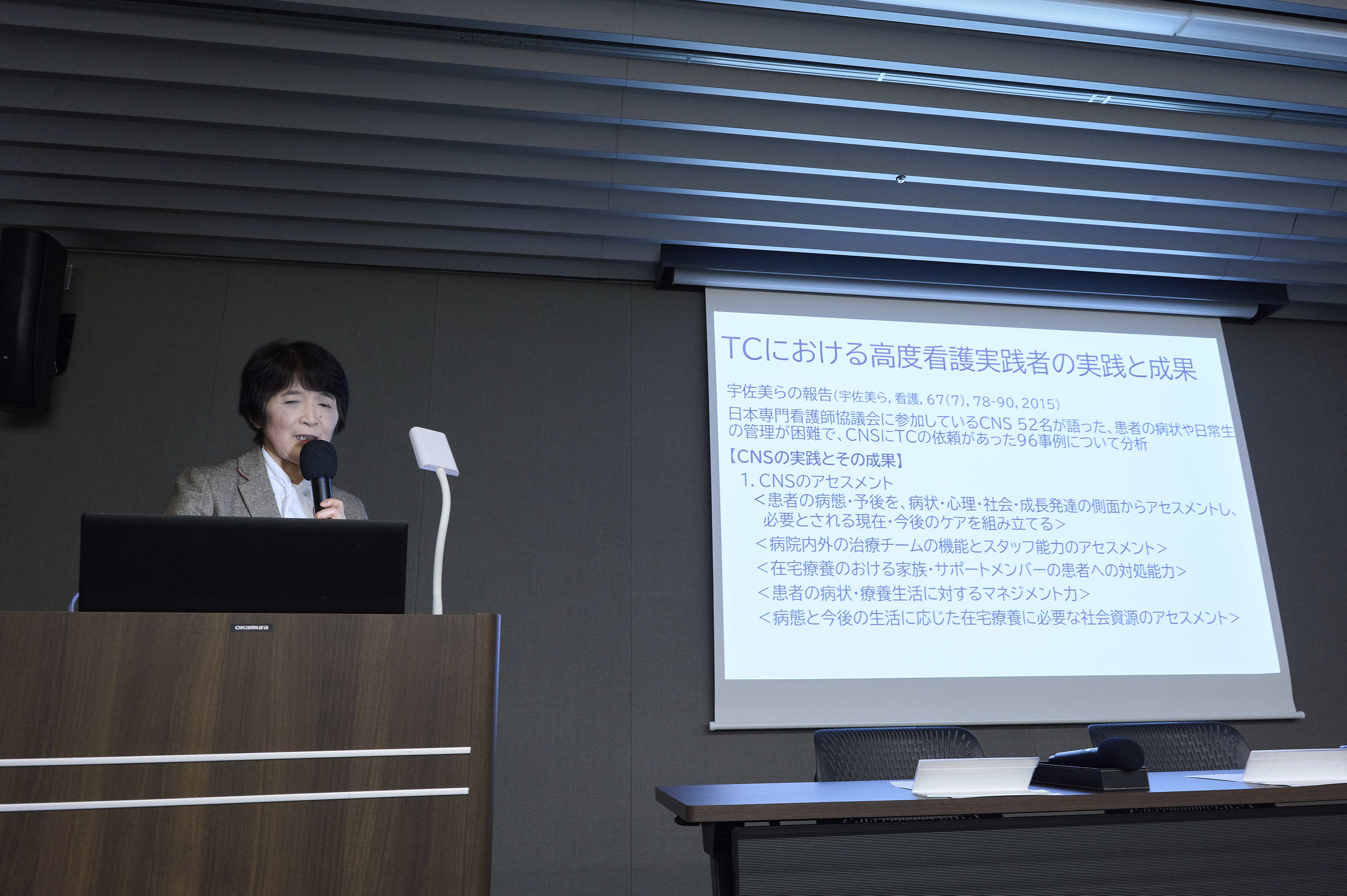

高度実践看護コースについては、岡田忍教授から、専門看護師の養成を行うこと、特定行為研修を行うことが特徴であると示されました。患者や家族のセルフケア能力を強化するとともに、在院日数の短縮、在宅での療養の継続につながるという効果が期待されています。さらに本学で学んだ高度看護実践者が、地域で育てられ、活用されていくなかで地域全体の看護の質が向上すると結びました。

豊増佳子准教授からは、看護マネジメント学の意義が示されました。看護マネジメント学はあらゆる実践を支えるものであり、とりわけ地域包括ケアシステムのすべてでマネジメント思考が求められています。本学大学院では、看護専門職として提供するべき看護を組織という観点から探究するとともに、組織メンバーとしての協調性や自律性、主体性、リーダーシップ、メンバーシップ能力を育成します。そして、健康にかかわる社会変化や危機的な状況に柔軟に対応し、社会貢献できる看護師こそが、まさに地域包括ケアの未来を拓くことになると締めくくりました。

山﨑由美子教授は、助産コースの学びの特徴として、「実際に体験することから学ぶ」「卒業生のつながりを大切にする」「地域とのつながりを大切にする」という3点を挙げました。そして地域貢献できる高度な実践能力を育成するためには、主体性と協調性が欠かせないとしたうえで、卒業後を見据えた教育を通してサポートしていくと力強く結びました。

この後、会場からの質問に答える形で、働きながら学ぶ際のサポート体制や学習環境、本学で学ぶために必要な英語の能力レベルについての説明がなされました。

シンポジウム終了後には大学院の入試相談会が行われ、本学教員が志望者の相談に応じました。すでに追求したい研究テーマを持っており、選択する専門領域や研究の進め方など具体的な相談をされる方も多く、先生方とじっくり話し込む姿が見られました。

動画配信

シンポジウム当日のオンライン配信動画をYouTube上で公開しました。

この動画のテキスト情報は、下記のリンクよりご覧ください

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000173537.html

【参加者の声】

アンケートでは、シンポジウムの内容についての質問に対して9割以上の方が「とても参考になった」もしくは「参考になった」と回答されていました。

アンケートの自由記述欄でご回答いただいたご意見・ご感想を抜粋してご紹介いたします。

<皆様からのご意見・ご感想>

- 大学院の具体的なイメージができた。

- 川崎市の地域包括ケアシステムの中での大学院の重要性を知ることができた。

- 大学院で学ぶことの意義、研究の必要性等々について、あらためて考えさせられた。

- 看護での研究を臨床や教育の場で活かしていくまでのプロセスを学ぶことができた。

- 大学院の概要やアドミッションポリシーなどに関しても詳しく聞けて良かった。